目次

ゴールデンウィークに母が算数の勉強をする

今月から、水道方式をつかって学ぶ数教研の通信教育をとりはじめました。「なんで?」「どうして?」と言い出すと解決するまで先に進まない娘には、ぴったりの教え方です。

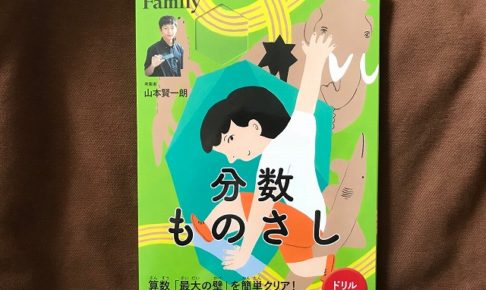

Z会より先に、分数・小数点を含めた四則演算をクリアさせるためにも、私自身も本を読んで学習中です。

水道方式を提唱されたのが、遠山 啓(ひらく)さん

いまこの2冊を熟読中です。もともと算数・数学を大の苦手としているので、ページが進めば進むほど眠たくなってきます。この2冊は同じような内容も多いので、見比べながら読んでいます。

「算数はこわくない」のほうが、本が大きい分ちょっと読みやすいです。それでも内容が広くて深いのは、「親と子で学ぶ算数入門」のほうだと思います。

2×0=0 の教え方

この本を読んでおもしろいな、と思ったのが「ゼロの教え方」です。うさぎの耳を使って説明をしていました。

うさぎ1匹の耳は2つ。2×0というのは、0匹分のうさぎの耳はいくつか?という考え方で説明ができるそうです。0匹分=うさぎはいない=耳もない=2×0=0という説明でした。

0×3の教え方は、「カエルのおへそ」が例に上がっていました。カエルにはおへそがない=カエルが何匹集まってもおへそはゼロ。これも可愛いらしい教え方で好きです。

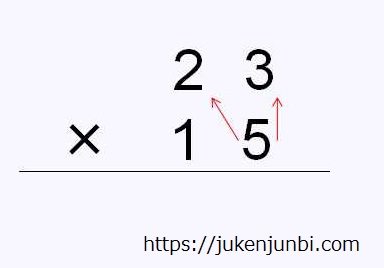

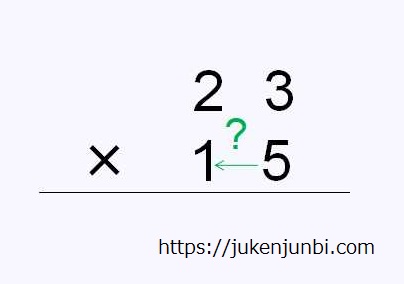

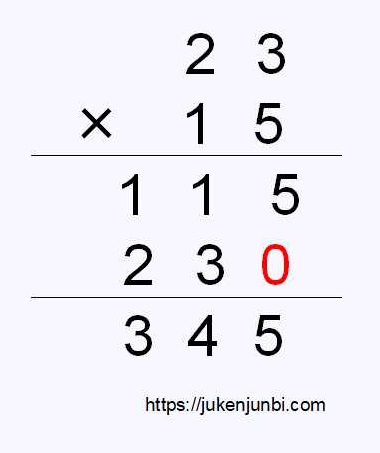

2桁×2桁の筆算をどう説明する?

2桁×1桁の筆算を教えるのも苦労しましたが、確かにこの日は2桁×2桁についても頭に入ったはずで、練習問題も解いていたのです。

10日経つとすっかり頭が飛んだようで、Z会で出てきた2桁×2桁に、またつまずきました。10日前の説明方法では納得しません。私の想像を超えた質問もしてきました。

「上と斜めにもかけたら、横にもかけないとダメじゃないの」

1円玉と10円玉を出して、23×15というのは、23円が15個あるってことだよね?15はかける数なんだから、1と5をかけあわせて5×1はしないよね?と説明してもダメでした。

「なんで?なんで?おかしいよ、横にもかけないと」

一度娘がこうなると、教え方を根本的に変えないとダメなのです。あわてて検索し、方眼紙を使って筆算の説明するとよいという意見を見つけ、これだ!とピンときました。

水道方式のタイルを使うやり方は方眼紙を使うことと同じだと思います。色をぬって、かけている場所の方眼紙の数を数えさせながら、いま、どことどこを計算しているのか、娘の視覚に訴えました。

筆算がわからなかった理由

方眼紙を使うことで、わりと早いタイミングで横にかける(5×1)必要はないことは納得しました。

そして筆算の二段目は、10の位であること。正しい数字は230であって、決して23ではないこと。この0の存在に自分で気づいたことが、筆算のやり方に納得できたポイントようです。

方眼紙を使って説明をしてよかったと思いました。方眼紙を使っていなければ、絶対に納得していなかったと思います。

まさかここにも、娘のつまずきポイントがあったとは思わなかったので、私が少し固まってしまいましたが、本人が納得したのでよかったです。

つまずくポイントは意味不明

私は人に算数を教えた経験がないので、なぜ娘がこういう所でつまずくのかわかりません。娘だけがつまずくのか、多くの子がつまずくのか。

娘が分数を毛嫌いしていた理由が、分数にはイチが入っていてよくわからないという「は?」というものでしたし、娘の脳内はよくわかりません。

算数が苦手な私にとって、予想の斜め上から質問がくると焦ります。こんな娘でも、水道方式の教え方なら納得するのは確かなので、地道にがんばってみます。

算数の知識がない私には読むのが辛いですが、文章はとてもやさしいです。賢い小学生ならひとりで読めそうな文章です。電子書籍(紙の本はすでに絶版)で手元において、辞書がわりに使っていきます。

今日のブログに関連する過去の記事